[TOC]

第13章 消息队列思路

消息队列已经逐渐成为企业IT系统内部通信的核心手段。它具有低耦合、可靠投递、广播、流量控制、最终一致性等一系列功能,成为异步RPC的主要手段之一。

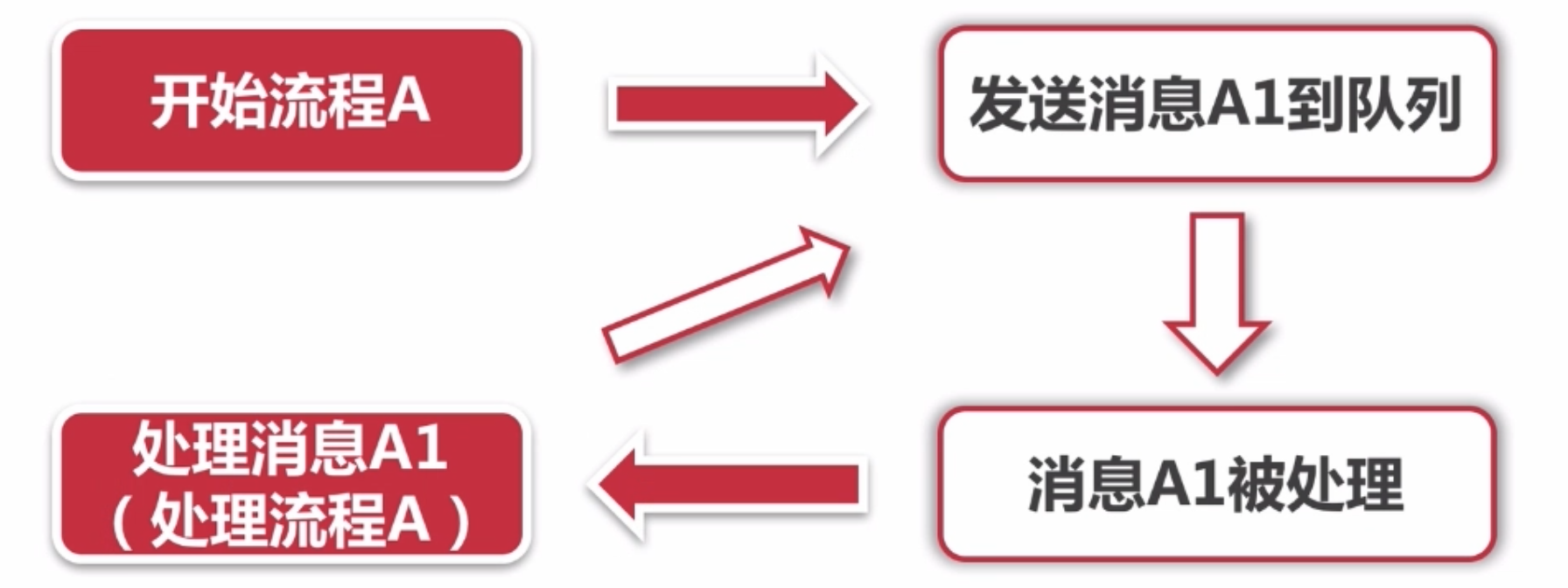

引入消息队列

- 出现的问题:消息被处理的过程相当于流程A被处理。我们这里以一个实际的模型来讨论下,比如用户下单成功时给用户发短信,如果没有这个消息队列,我们会选择同步调用发短信的接口,并等待短息发送成功,这时候假设短信接口实现出现问题了,或者短信调用端超时了,又或者短信发送达到上限了,我们是选择重试几次还是放弃,还是选择把这个放到数据库。过一段时间再看看呢,不管怎样,实现都很复杂。

- 引入消息队列:我们可以将发短信这个请求放在消息队列里,消息队列按照一定的顺序挨个处理队列里的消息,当处理到发送短信的任务时,通知短信服务发送消息,如果出现之前出现的问题,那么把这个消息重新放到消息队列中。我们可以将发短信这个请求放在消息队列里,消息队列按照一定的顺序挨个处理队列里的消息,当处理到发送短信的任务时,通知短信服务发送消息,如果出现之前出现的问题,那么把这个消息重新放到消息队列中。

消息队列特性

- 业务无关:只做消息分发

- FIFO:先投递先到达

- 荣灾:结点的动态增删和消息的持久化

- 性能:吞吐量提升,系统内部通信效率提高

为什么需要消息队列

【生产】和【消费】的速度或稳定性等因素不一致

例如短信发送、 调用远程系统下订单、把用户请求搜集到队列里

消息队列的好处

业务解耦。一个事务只关心本质的流程,需要依赖其他事情但是不那么重要的时候,有通知即可,无需等待结果。

短信发送时只要保证放到消息队列中就可以了,接着做后面的事情就行。每个成员不必受其他成员影响,可以更独立自主,只通过一个简单的容器来联系。

对于我们的订单系统,订单最终支付成功之后可能需要给用户发送短信积分什么的,但其实这已经不是我们系统的核心流程了。如果外部系统速度偏慢(比如短信网关速度不好),那么主流程的时间会加长很多,用户肯定不希望点击支付过好几分钟才看到结果。那么我们只需要通知短信系统“我们支付成功了”,不一定非要等待它处理完成。

最终一致性。通过在队列中存放任务保证它最终一定会执行。最终一致性指的是两个系统的状态保持一致,要么都成功,要么都失败。 当然有个时间限制,理论上越快越好,但实际上在各种异常的情况下,可能会有一定延迟达到最终一致状态,但最后两个系统的状态是一样的。

业界有一些为“最终一致性”而生的消息队列,如Notify(阿里)、QMQ(去哪儿)等,其设计初衷,就是为了交易系统中的高可靠通知。

以一个银行的转账过程来理解最终一致性,转账的需求很简单,如果A系统扣钱成功,则B系统加钱一定成功。反之则一起回滚,像什么都没发生一样。

然而,这个过程中存在很多可能的意外:- A扣钱成功,调用B加钱接口失败。

- A扣钱成功,调用B加钱接口虽然成功,但获取最终结果时网络异常引起超时。

- A扣钱成功,B加钱失败,A想回滚扣的钱,但A机器down机。

可见,想把这件看似简单的事真正做成,真的不那么容易。所有跨JVM的一致性问题,从技术的角度讲通用的解决方案是:

- 强一致性,分布式事务,但落地太难且成本太高,后文会具体提到。

- 最终一致性,主要是用“记录”和“补偿”的方式。在做所有的不确定的事情之前,先把事情记录下来,然后去做不确定的事情,结果可能是:成功、失败或是不确定,“不确定”(例如超时等)可以等价为失败。成功就可以把记录的东西清理掉了,对于失败和不确定,可以依靠定时任务等方式把所有失败的事情重新搞一遍,直到成功为止。

回到刚才的例子,系统在A扣钱成功的情况下,把要给B“通知”这件事记录在库里(为了保证最高的可靠性可以把通知B系统加钱和扣钱成功这两件事维护在一个本地事务里),通知成功则删除这条记录,通知失败或不确定则依靠定时任务补偿性地通知我们,直到我们把状态更新成正确的为止。

广播。

消息队列的基本功能之一是进行广播。如果没有消息队列,每当一个新的业务方接入,我们都要联调一次新接口。有了消息队列,我们只需要关心消息是否送达了队列,至于谁希望订阅,是下游的事情,无疑极大地减少了开发和联调的工作量。

提速。假设我们还需要发送邮件,有了消息队列就不需要同步等待,我们可以直接并行处理,而下单核心任务可以更快完成。增强业务系统的异步处理能力。甚至几乎不可能出现并发现象。

削峰和流控。不对于不需要实时处理的请求来说,当并发量特别大的时候,可以先在消息队列中作缓存,然后陆续发送给对应的服务去处理。

上下游对于事情的处理能力是不同的。比如,Web前端每秒承受上千万的请求,并不是什么神奇的事情,只需要加多一点机器,再搭建一些LVS负载均衡设备和Nginx等即可。但数据库的处理能力却十分有限,即使使用SSD加分库分表,单机的处理能力仍然在万级。由于成本的考虑,我们不能奢求数据库的机器数量追上前端。

这种问题同样存在于系统和系统之间。如短信系统可能由于短板效应,速度卡在网关上(每秒几百次请求),跟前端的并发量不是一个数量级。但用户晚上个半分钟左右收到短信,一般是不会有太大问题的。如果没有消息队列,两个系统之间通过协商、滑动窗口等复杂的方案也不是说不能实现。但系统复杂性指数级增长,势必在上游或者下游做存储,并且要处理定时、拥塞等一系列问题。而且每当有处理能力有差距的时候,都需要单独开发一套逻辑来维护这套逻辑。所以,利用中间系统转储两个系统的通信内容,并在下游系统有能力处理这些消息的时候,再处理这些消息,是一套相对较通用的方式。

总而言之,消息队列不是万能的。对于需要强事务保证而且延迟敏感的,RPC是优于消息队列的。

对于一些无关痛痒,或者对于别人非常重要但是对于自己不是那么关心的事情,可以利用消息队列去做。

支持最终一致性的消息队列,能够用来处理延迟不那么敏感的“分布式事务”场景,而且相对于笨重的分布式事务,可能是更优的处理方式。

当上下游系统处理能力存在差距的时候,利用消息队列做一个通用的“漏斗”。在下游有能力处理的时候,再进行分发。

如果下游有很多系统关心你的系统发出的通知的时候,果断地使用消息队列吧。

消息队列举例

当今市面上有很多主流的消息中间件,如老牌的ActiveMQ、RabbitMQ,炙手可热的Kafka,阿里巴巴自主开发的Notify、MetaQ、RocketMQ等。

Kafka

Kafka是一种高吞吐量的分布式发布订阅消息系统,它可以处理消费者规模的网站中的所有动作流数据。

Kafka 有如下特性:

- 以时间复杂度为O(1)的方式提供消息持久化能力,即使对TB级以上数据也能保证常数时间复杂度的访问性能。

- 高吞吐率。即使在非常廉价的商用机器上也能做到单机支持每秒100K条以上消息的传输。

- 支持Kafka Server间的消息分区,及分布式消费,同时保证每个Partition内的消息顺序传输。

- 同时支持离线数据处理和实时数据处理。

- Scale out:支持在线水平扩展。

kafka的术语

- Broker:Kafka集群包含一个或多个服务器,这种服务器被称为broker。

- Topic:每条发布到Kafka集群的消息都有一个类别,这个类别被称为Topic。(物理上不同Topic的消息分开存储,逻辑上一个Topic的消息虽然保存于一个或多个broker上但用户只需指定消息的Topic即可生产或消费数据而不必关心数据存于何处)

- Partition:Partition是物理上的概念,每个Topic包含一个或多个Partition。

- Producer:负责发布消息到Kafka broker。

- Consumer:消息消费者,向Kafka broker读取消息的客户端。

- Consumer Group:每个Consumer属于一个特定的Consumer Group(可为每个Consumer指定group name,若不指定group name则属于默认的group)。

kafka使用参考我的文章:Kafka流处理平台

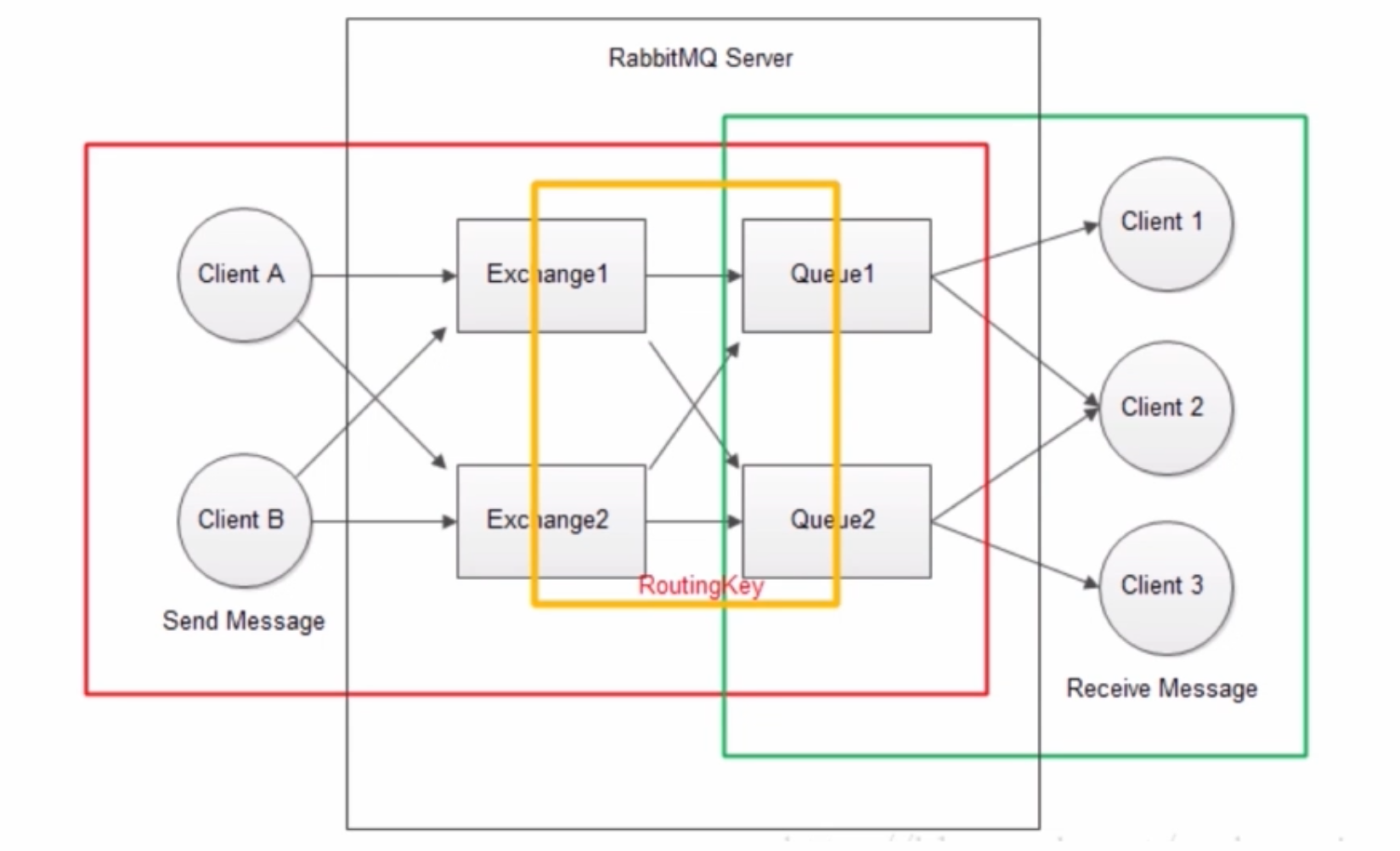

RabbitMQ

下面来介绍RabbitMQ里的一些基本定义,主要如下:

RabbitMQ Server:提供消息一条从Producer到Consumer的处理。

Exchange:一边从发布者方接收消息,一边把消息推送到队列。

producer只能将消息发送给exchange。而exchange负责将消息发送到queues。Procuder Publish的Message进入了exchange,exchange会根据routingKey处理接收到的消息,判断消息是应该推送到指定的队列还是是多个队列,或者是直接忽略消息。这些规则是通过交换机类型(exchange type)来定义的主要的type有direct,topic,headers,fanout。具体针对不同的场景使用不同的type。

queue也是通过这个routing keys来做的绑定。交换机将会对绑定键(binding key)和路由键(routing key)进行精确匹配,从而确定消息该分发到哪个队列。

Queue:消息队列。接收来自exchange的消息,然后再由consumer取出。exchange和queue可以一对一,也可以一对多,它们的关系通过routingKey来绑定。

Producer:Client A & B,生产者,消息的来源,消息必须发送给exchange。而不是直接给queue

Consumer:Client 1,2,3消费者,直接从queue中获取消息进行消费,而不是从exchange中获取消息进行消费。

RabbitMQ的使用:略

第14章 应用拆分思路

前面我们已经提到单个服务器再优化,它的处理能力都是有上限的,因此我们选择多扩容以及使用缓存和消息队列等对程序进行优化。

下面介绍另一种方法,随着项目需求完成越来越多,应用自然也会越来越大,架构师将一个应用整体拆分成多个应用。

拆分的原则

业务优先,确定业务边界

循序渐进,边拆分边测试

兼顾技术:重构、分层

可靠测试

拆分的思考

应用之间的通信:RPC(dubbo等)、消息队列

消息传输适用于传输数据包小但是数据量大,对实时性要求不高的场景。比如下单成功后通过短信通知用户。而选用RPC框架实时性更高一些。你应该知道的 RPC 原理

应用之间的数据库设计:每个应用都有独立的数据库

避免事务操作跨应用,分布式事务是一个非常消耗资源的问题。这样应用和应用的耦合度降低。

框架举例

服务化——Dubbo

微服务——SpringCloud

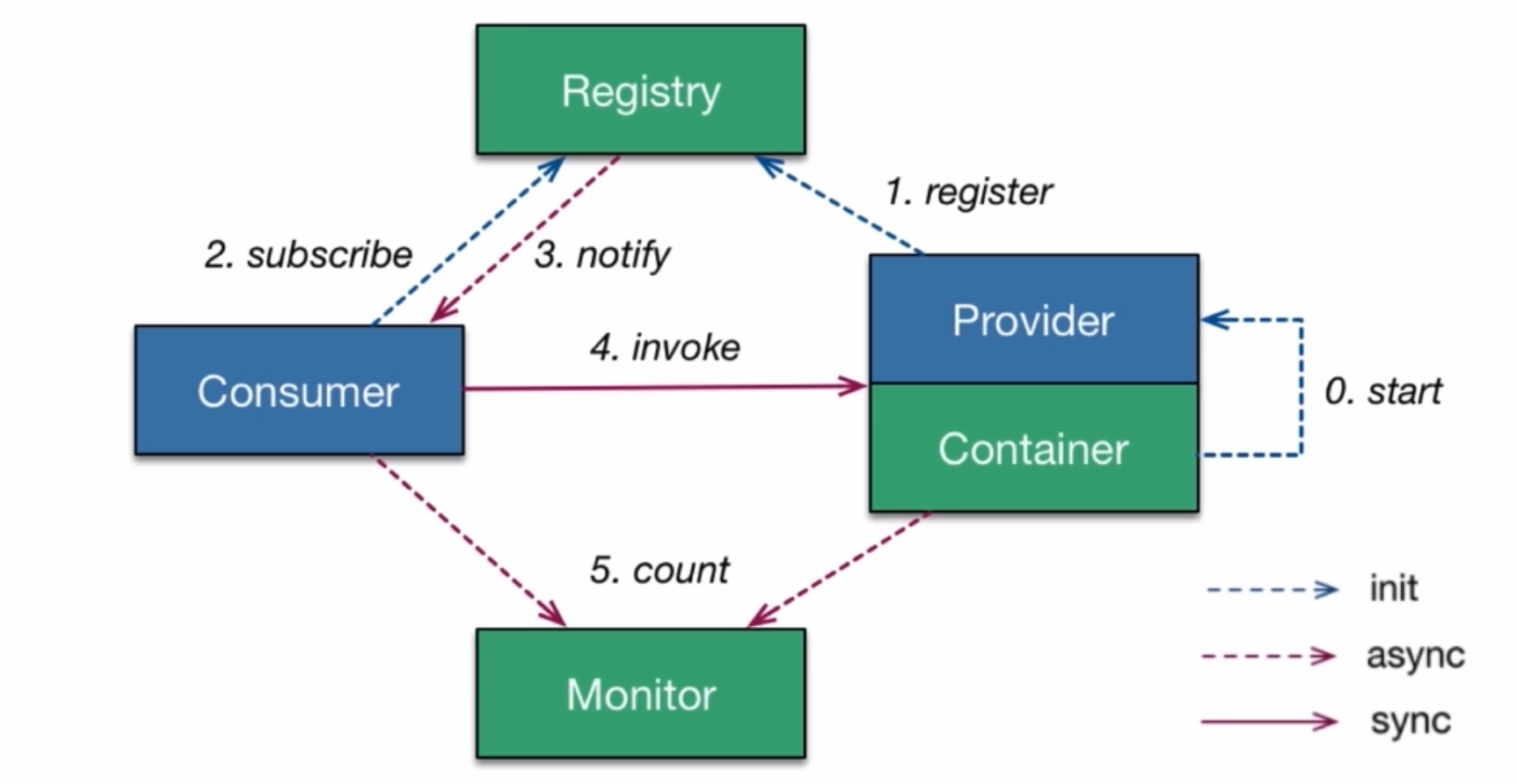

Dubbo

Dubbo是一种分布式的服务框架

SpringCloud

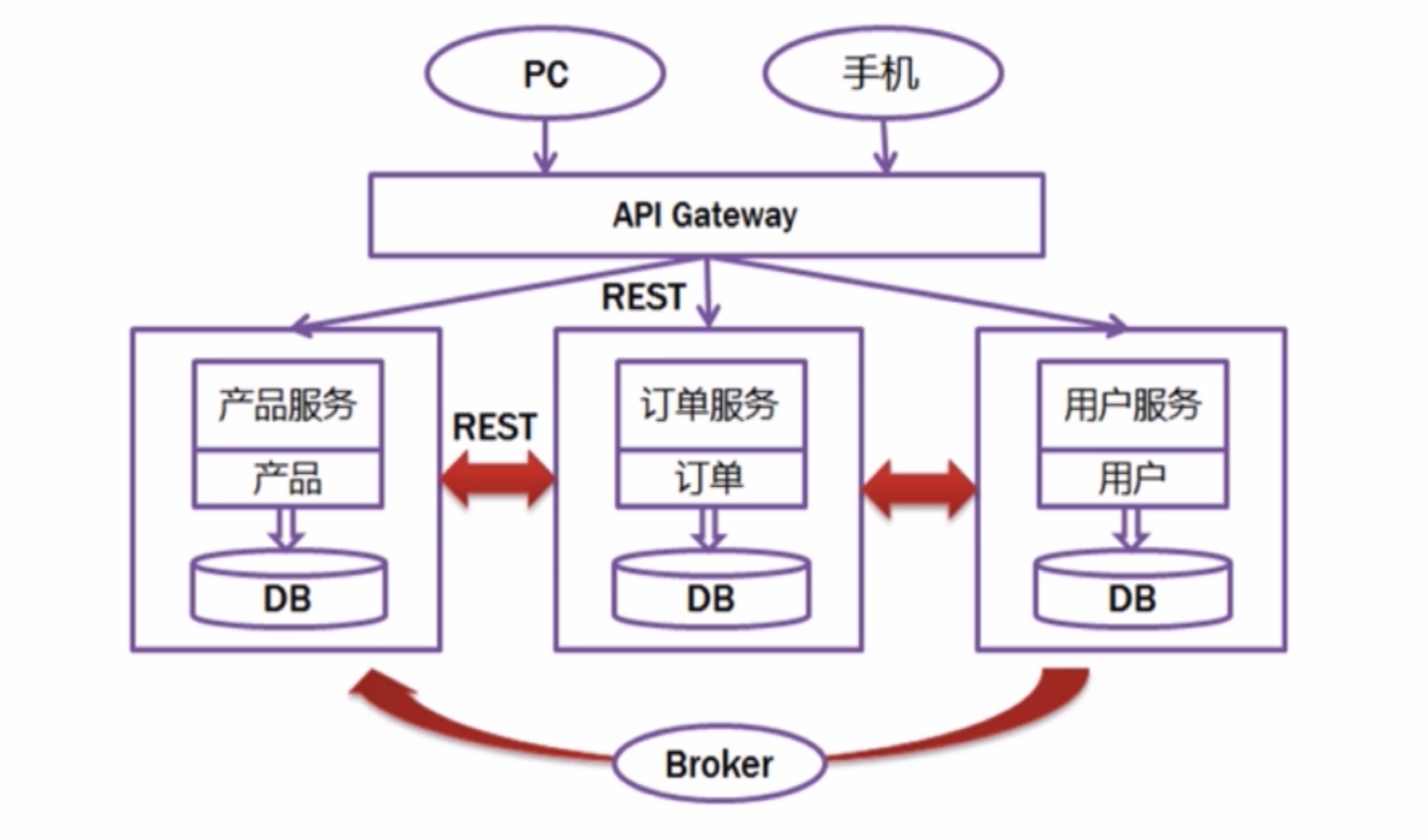

微服务

要实践微服务要解决4个问题:

客户端如何访问这些服务

API Gateway提供统一的服务入口,对前台透明,同时可以聚合后台的服务,提供安全过滤流控等api的管理功能

服务之间是如何通信的

异步的话使用消息队列,同步调用使用REST或者是RPC,Rest可以使用springboot,RPC通常使用Dubbo

同步调用一致性强但是出现调用问题,REST一般基于http实现,能够跨客户端,同时对客户端没有更多的要求。

RPC的传输协议更高效,安全也更加可控。特别是在一个公司内部如果有统一的开发规范和统一的框架,它的开发效率会更加明显。

而异步消息在分布式系统中有特别广泛的应用,它既能减少调用服务之间的耦合,又能成为调用之间的缓冲,确保消息积压不会冲垮被调用方。同时保证调用方的用户的体验,继续干自己的活。付出的代价是一致性的减慢,需要接受数据的最终一致性。

如何实现如此多服务

在微服务架构中一般每一服务都会拷贝进行负载均衡,服务如何相互感知,如何相互管理,这就是服务发现的问题了,一般都是进行服务注册信息的分布式管理。

服务挂了该如何解决,有什么备份方案和应急处理机制

分布式最大的特性就是网络是不可靠的,当系统是由一系列的调用链组成的时候,其中任何一个出问题都不至于影响到整个链路。

相应的手段有:重试机制、应用的限流、熔断机制、负载均衡、系统降级